La Villa y Corte de Madrid es un auténtico laberinto de historias susurradas por el tiempo, de leyendas que se esconden en callejones empedrados y de sucesos reales que han dotado a la ciudad de un persistente halo de misterio. En pleno Madrid de los Austrias, en el número 69 de la calle Mayor, se alza un magnífico caserón renacentista: el antiguo Palacio del Marqués de Camarasa, conocido popularmente como Palacio de Cañete y convertido, desde 2010, en sede del Centro Sefarad-Israel. Sus muros, testigos silenciosos de siglos de historia, guardan relatos que aún parecen palpitar entre sus estancias.

Corría el año 1622 cuando el marquesado de Cañete se hallaba en manos de la poderosa familia Manrique de Mendoza, descendiente de la casa de Guevara. El título, creado por Carlos I en 1530, había estado vinculado tradicionalmente a altos cargos del Imperio español, entre ellos el Virreinato del Perú. Se trataba de un linaje de enorme peso político, habituado a moverse entre los salones del poder y las intrigas cortesanas.

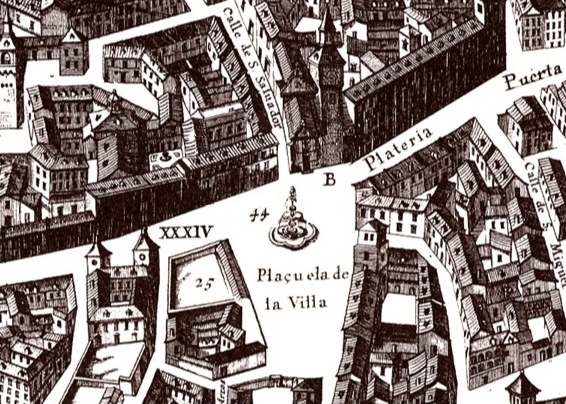

Durante el reinado de Felipe IV, la actual calle Mayor era conocida como Platerías. Allí residía el V marqués de Cañete, don Juan Andrés Hurtado de Mendoza, junto a su tercera esposa, doña María Manrique de Cárdenas.

Fue en aquel palacio donde comenzó una historia que, pese a su aparente sencillez, acabaría desencadenando tragedias y castigos ejemplares. Un día cualquiera, un mozo enviado por su patrón, el frutero Sebastián, acudió al palacio para entregar mercancías. Bastó un instante para que su destino cambiara: al abrirse el portón de servicio que daba a la calle Sacramento, sus ojos se cruzaron con los de una joven sirvienta. El tiempo pareció detenerse. Ella, que esperaba al bonachón frutero, quedó muda ante la presencia del apuesto muchacho.

Desde aquel encuentro, el joven buscó cualquier excusa para regresar al palacio. Entre cestas de fruta y encargos improvisados nació un amor secreto, tan intenso como prohibido. Ambos sabían que su relación jamás sería aprobada. La marquesa era responsable del honor y del futuro de la joven ante su familia, mientras que el frutero temía perder el favor de los nobles y, con ello, su próspero negocio.

Una noche, impulsados por el deseo y la desesperación, decidieron huir de Madrid. En su precipitada fuga dejaron la puerta principal del palacio abierta de par en par, como si aquel gesto fuera el presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse.

Cuando la marquesa descubrió la huida, su furia no conoció límites. Ignorante de la verdadera causa, interpretó el suceso como una conspiración del servicio para facilitar robos. Ordenó encerrar a tres criadas sospechosas en los oscuros y húmedos sótanos del palacio. Allí, en pleno mes de febrero, fueron alimentadas únicamente con pan y agua, mientras el frío calaba hasta los huesos.

Al no obtener confesión alguna, la marquesa ordenó un castigo humillante: mandó raparles el cabello y las cejas. Y, aun así, no satisfecha, dispuso que un mozo de silla las azotara hasta hacerlas sangrar. Después, las despidió sin pagarles el salario que les correspondía.

La brutal injusticia no tardó en llegar a oídos del joven rey Felipe IV, que contaba apenas dieciséis años y había heredado el trono tras la muerte de su padre en 1621. El monarca, decidido a limpiar la corte de abusos y excesos, aprovechó el caso para dar un escarmiento ejemplar.

El 10 de febrero se dictó sentencia: los marqueses fueron desterrados de Madrid durante cuatro años y obligados a pagar 3.000 ducados como indemnización a las criadas maltratadas. El mozo de silla fue sometido a la vergüenza pública, paseado por las calles con pregonero, aunque se le evitó la condena a galeras al considerarse que había actuado bajo órdenes.

Parecía que la historia del palacio había alcanzado su punto culminante. Sin embargo, el destino aún reservaba episodios más oscuros.

En agosto de 1654, la tragedia volvió a cruzar los umbrales del Palacio de Cañete. Una noche, en la penumbra de una escalera apenas iluminada por la luz temblorosa de una vela, tres figuras coincidieron en silencio: el marqués don Juan Antonio Suárez de Mendoza y Torres de Portugal, su amigo el clérigo don Antonio Amada y una tercera sombra cuyo rostro permanecía oculto.

Un destello de acero rompió la oscuridad. El marqués cayó mortalmente herido por una estocada. El clérigo fue acusado del crimen y condenado sin contemplaciones.

El 14 de agosto, sus partidarios organizaron un audaz intento de rescate, sacándolo en coche rumbo a la casa del cardenal de Toledo. Pero la huida duró poco. Al día siguiente, más de doscientos hombres armados rodearon la residencia cardenalicia y devolvieron al reo a prisión junto a sus criados.

El 22 de agosto, el clérigo fue conducido al cadalso y ejecutado mediante garrote vil. La brutalidad del castigo no terminó con su muerte: el verdugo le amputó una mano y la clavó en un palo frente a la casa del marqués, como macabro símbolo de justicia.

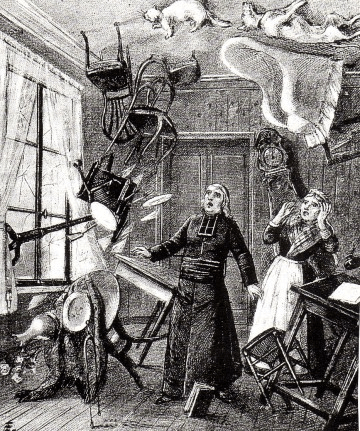

Tras la ejecución comenzaron a suceder hechos inquietantes en el palacio. Las velas se encendían y apagaban sin motivo, se escuchaban alaridos en la noche y los muebles parecían desplazarse solos. Los criados murmuraban que un espíritu recorría los pasillos reclamando justicia.

El misterio se resolvió semanas después. El 9 de septiembre, un criado del marqués, agonizante por unas fiebres mal curadas tras una herida sufrida durante su huida, confesó ser el verdadero asesino. Declaró que había actuado movido por la humillación y los malos tratos que sufría a manos de su señor. Aprovechó la presencia del clérigo para ocultar su crimen y escapar.

Otras versiones añadieron nuevos matices al drama: algunos aseguraban que el marqués había intentado abusar de la esposa del criado; otros sostenían que el asesino actuó por amor a la marquesa, intentando librarla de un marido cruel.

Cuando se conoció la verdad, la mano del clérigo fue retirada para restituir su honor. Sin embargo, el palacio parecía negarse a olvidar lo ocurrido. Apenas tres días después, la marquesa, doña Teresa Antonia Manrique Hurtado de Mendoza, abandonó definitivamente la residencia, incapaz de soportar los ruidos, los lamentos y los supuestos sonidos de cadenas que resonaban en sus estancias.

Incluso en el siglo XX surgieron testimonios que afirmaban escuchar pasos en habitaciones vacías o ver muebles moverse sin explicación. Algunos vecinos aseguran que el espectro del marqués continúa vagando por el palacio, recordando que, entre los muros de Madrid, la historia y la leyenda caminan siempre de la mano.