🗓 13 de mayo de 1761

Paseando por Madrid y preparando nuestras rutas, nos hemos topado muchas veces con la expresión “¡Agua va!”, ese grito que, desde los balcones y ventanas, alertaba a los peatones para que se apartaran si no querían acabar salpicados por las inmundicias vertidas desde los orinales. Un gesto cotidiano en la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII.

En las casas no existía otro remedio: no había alcantarillado y los residuos —aguas menores (orines) y mayores (excrementos)— se arrojaban a la vía pública. Así que el aviso no solo era cuestión de cortesía, era supervivencia. La expresión cruzó océanos con los conquistadores y se instaló también en América. Allí, “¡agua!” o “échame aguas” adquirió múltiples significados: desde advertencias hasta sinónimos de orinar, espiar o incluso asesinar, como en Honduras.

Madrid contaba con una maravillosa red de “viajes de agua” subterráneos que abastecían fuentes y palacios, pero no tenía sistemas para evacuar lo sucio. Todo terminaba en calles convertidas en auténticos lodazales, mientras los cerdos hurgaban entre los restos. Un viajero italiano dejó escrito en el siglo XVIII: “Madrid era la cloaca máxima”.

Existía la creencia de que el aire limpio debía compensarse con malos olores. Así, un dicho popular afirmaba que “el aire de Madrid es tan sutil que mata a un hombre y no apaga un candil”. Otro testigo aseguraba que era tan insano que incluso ennegrecía la plata.

La limpieza dependía del clima. Si llovía, se utilizaban los llamados carros podridos, arrastrados por mulas, que recogían el barro y los residuos. A esta operación la llamaban “la marea”. Los tablones arrastraban basura mientras los madrileños huían espantados por el hedor.

Cuando Carlos III llegó en 1759, se encontró una capital insalubre. De inmediato, encargó a su ministro Esquilache que pusiera orden. Se recurrió al arquitecto Francesco Sabatini, quien diseñó la primera red de alumbrado público, nuevo empedrado, sistema de alcantarillado, y sobre todo, una política de limpieza rigurosa.

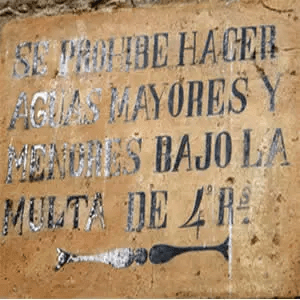

El 13 de mayo de 1761, por Real Orden, se prohibió lanzar aguas inmundas por las ventanas. Se impusieron canalones en los tejados, arcaduces en las cocinas, y se ordenó el uso de fosas sépticas conocidas como “las chocolateras de Sabatini”, una especie de carros herméticos que transportaban los residuos. Fue el germen de nuestro alcantarillado moderno.

Además, se prohibió la presencia de cerdos en las calles, se obligó a los panaderos a llevarse desperdicios en sus carros al salir de la ciudad, y los vecinos debían barrer su acera y regarla cada mañana en verano. Los alguaciles inspeccionaban las casas semanalmente, y quien no cumplía, pagaba multa.

Las quejas no se hicieron esperar. Y el monarca ilustrado respondió con ironía:

“Mis vasallos son como los niños: lloran cuando se les lava.”

Gracias a estas medidas, en 1797, un diplomático francés pudo decir con orgullo que Madrid era “una de las ciudades más limpias de Europa”.